Auf dem heutigen Markt, wo 41 mm oft als „neue Normalgröße“ gelten, mag eine Vintage-Herrenuhr mit 33 mm Durchmesser für Stirnrunzeln sorgen. Doch sie als zu klein abzutun, ist ein modernes Vorurteil – eines, das die tiefe funktionale, kulturelle und ästhetische Logik hinter kompakten Gehäusegrößen im 20. Jahrhundert übersieht.

Wir bei Dumarko sind überzeugt, dass das Verständnis der Gehäusemaße auch ein Verständnis der Uhrengeschichte bedeutet. Hier erfahren Sie, wie sich 31–36 mm von der Zwischenkriegszeit bis zur Quarz-Ära zum Standard für Herrenuhren entwickelten – und warum diese Maße sowohl von Sammlern als auch von Marken wieder aufgegriffen werden.

Ursprünge: Von der Tasche zum Handgelenk – und der Übergang zur Zweckmäßigkeit

Bis zum Ersten Weltkrieg trugen überwiegend Männer Taschenuhren. Armbanduhren galten als zerbrechlich und feminin – reine Damenaccessoires. Doch der Grabenkrieg änderte das. Soldaten brauchten sofortigen Zugriff auf die Uhrzeit, und Armbanduhren, oft umgebaut aus kleinen Taschenuhrkalibern, erwiesen sich unter harten Bedingungen als nützlich.

Es folgte eine Phase beschleunigter Innovation. Hersteller in der Schweiz, Deutschland und später auch in der Sowjetunion begannen, Uhrwerke speziell für Armbanduhren zu entwickeln. Das anfängliche Ziel war nicht nur die Miniaturisierung um ihrer selbst willen – es ging darum, robuste Zeitmesser zu schaffen, die sich nahtlos in den Alltag integrieren ließen, ohne das Handgelenk zu dominieren.

In den 1930er Jahren pendelte sich die Standardgröße für Herrenarmbanduhren zwischen 31 und 36 mm ein. Das war nicht minimal, sondern praktisch. Diese Größen waren auf das durchschnittliche männliche Handgelenk (ca. 18,5 cm Umfang) zugeschnitten und lagen sauber und ohne Überstand auf der flachen Oberfläche des Handgelenks. Ein 34-mm-Gehäuse bot optische Ausgewogenheit und Komfort bei gleichzeitiger Wahrung von Lesbarkeit und Diskretion.

Technische Einschränkungen und Design-Eleganz

Im Gegensatz zu den heute in Massenproduktion gefertigten Uhrwerken waren die Kaliber früherer Armbanduhren durch die Architektur des Räderwerks, die Größe des Federhauses und die Proportionen der Unruh eingeschränkt. Die Gehäuseabmessungen wurden zunächst vom Uhrwerk bestimmt – nicht von der Marktnachfrage nach optischer Wirkung.

Wichtige Beispiele:

-

Patek Philippe Calatrava Ref. 96 (1932) : 31 mm, beherbergt das Handaufzugskaliber 12-120 – ein Maßstab raffinierter Ingenieurskunst.

-

Rolex Datejust Ref. 4467 (1945) : 36 mm, Automatik mit Datumsfunktion – galt damals als großzügig bemessen.

-

Sturmanskie (1961, getragen von Gagarin) : 33 mm – vollständig antimagnetisch und stoßfest.

Diese Uhren waren nicht aus stilistischen Gründen klein. Sie waren kompakt, weil die Präzisionstechnik es erforderte. Je kleiner das Gehäuse, desto enger die Toleranzen – ein Ethos, das im völligen Gegensatz zur übergroßen Ästhetik stand, die Jahrzehnte später dominieren sollte.

Auch Militär- und Werkzeuguhren blieben zurückhaltend:

-

A-11 US-Militärspezifikation (Zweiter Weltkrieg) : 31–32 mm

-

Blancpain Fifty Fathoms (1953) : 37 mm

-

Frühe Rolex Submariner (1954) : ~38 mm

Große Gehäuse (> 40 mm) waren vor den 1970er Jahren äußerst selten und beherbergten typischerweise angepasste Taschenuhrkaliber – wie die IWC Portugieser (1939) mit 43 mm, die ursprünglich mit dem Kaliber 74 ausgestattet war.

Die Inflationszeit: 1990er- bis 2000er-Jahre und der Aufstieg der Überdimensionierung

Von den späten 1990er- bis in die frühen 2000er-Jahre begannen die Gehäusedurchmesser rapide zu wachsen. Im Jahr 2005 war ein 42-mm-Taucher oder ein 44-mm-Chronograph keine Ausnahme mehr – er wurde erwartet.

Treiber hinter dem Trend:

-

Modewandel : Die allgemeine kulturelle Ästhetik tendierte zum Maximalismus – von Turnschuhen bis zu SUVs.

-

Marketingstrategie : Größere Gehäuse ermöglichen mehr visuellen Platz in Anzeigen – auffällige Zifferblätter, Texturen, Logos.

-

Einfluss von Prominenten : Panerai (Luminor 44 mm) gewann an Popularität, nachdem Sylvester Stallone eine Uhr in Daylight trug. Audemars Piguet (Royal Oak Offshore, 42–48 mm) erlebte mit Schwarzeneggers Hilfe einen explosionsartigen Durchbruch.

-

Technische Erweiterungen : Während einige Komplikationen tatsächlich Platz benötigten (z. B. Gangreserven, Tourbillons), übertrieben viele übergroße Uhren einfach die Größe, um Präsenz zu zeigen.

Marken wie Hublot (Big Bang, 44 mm) und Rolex (Deepsea Sea-Dweller, 44 mm, 17,7 mm dick) nutzten die optische Wirkung massiver Gehäuse. Die Funktion war jedoch oft zweitrangig – oft wurden winzige Quarzkaliber in riesigen 45-mm-Gehäusen verbaut.

Übergröße wurde zum Synonym für Luxus, Männlichkeit und Status – zumindest vorübergehend.

Rückkehr zum Gleichgewicht: Das Wiederaufleben der Vintage-Klassiker und die moderne Neuausrichtung

In den 2010er Jahren begannen Sammler mit einer Neubewertung. Komfort, Proportionen und historische Herkunft rückten wieder in den Fokus.

Ein Wendepunkt kam 2017 , als Paul Newmans persönliche 37-mm-Rolex Daytona (Ref. 6239) für 17,8 Millionen Dollar verkauft wurde. Ihre moderate Größe unterstrich eine entscheidende Wahrheit: Herkunft und Design sind wichtiger als die Größe .

Die moderne Uhrmacherei antwortete:

-

Tudor Black Bay Fifty-Eight (2018) : 39-mm-Hommage an eine Vintage-Taucheruhr – sofortiger Erfolg.

-

Rolex Explorer I (2021) : Zurück zur ursprünglichen Größe von 36 mm.

-

Neuauflagen der Omega-Trilogie (2017) : Railmaster, Speedmaster, Seamaster – alle unter 40 mm.

Sogar Marken, die für ihre auffälligeren Größen bekannt sind, haben ihre Strategie geändert:

-

IWC Mark XVIII : 39 mm

-

Longines Legend Diver : jetzt in 36 mm erhältlich

-

Cartier Tanks und Santos : Wiedereinführung in klassischen Größen der Mitte des Jahrhunderts

Auch hier spielte der Einfluss von Prominenten eine Rolle – diesmal zugunsten der Verfeinerung. Persönlichkeiten wie Paul Mescal, Timothée Chalamet und Jacob Elordi trugen regelmäßig Vintage-Uhren von Cartier oder Rolex unter 36 mm. Das Stigma kleiner Uhren begann sich aufzulösen.

Moderne Perspektive: Es ging nie um die Größe – es ging immer um die Proportionen

Eine gut proportionierte Uhr mit 33–36 mm Durchmesser wirkt nicht altmodisch, sondern gewollt. Designklarheit, Gehäusewölbung, Zifferblattbalance und Bandanstoßlänge spielen für den Tragekomfort eine größere Rolle als der Durchmesser allein.

Bei Dumarko haben wir Dutzende von Stücken kuratiert, die dieses Prinzip veranschaulichen:

-

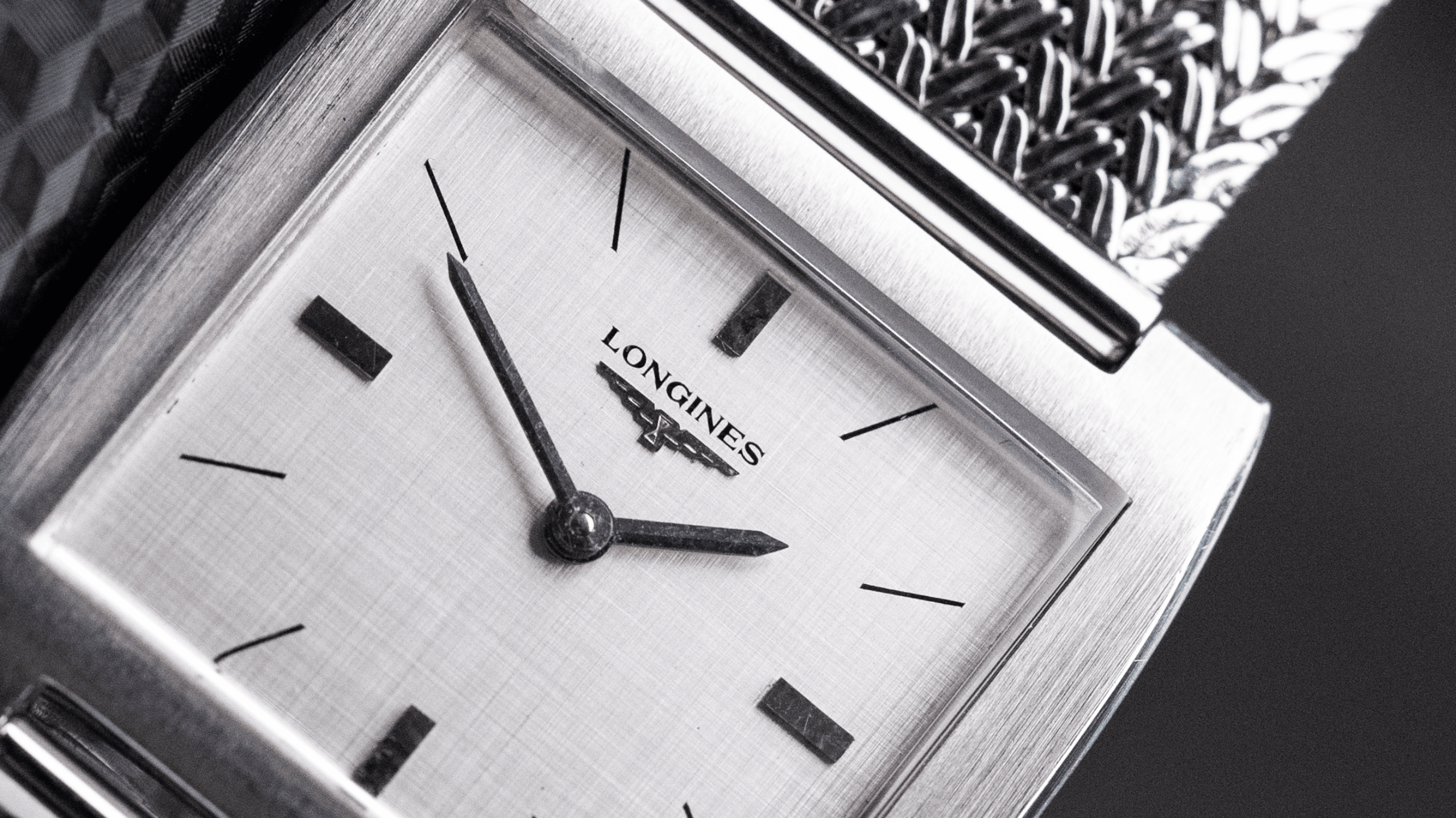

31 mm Longines (quadratisches Gehäuse, champagnerfarbenes Zifferblatt): perfekte Symmetrie am Handgelenk.

-

36 mm Omega (1947) : klassisches Nachkriegsdesign mit vergoldeten Akzenten.

-

33 mm großes zweifarbiges römisches Zifferblatt (1940er): Trotz kompakter Abmessungen dominiert das Zifferblattdesign.

-

35 mm Doxa mit Gehäuse im Patek-Stil : Eleganz, die in proportionaler Geometrie verwurzelt ist.

Diese Uhren schreien nicht. Sie bringen Handwerkskunst zum Ausdruck – gerade weil sie nicht auf Masse setzen.

Fazit: Eine Rückkehr zu zeitlosen Normen

Die Ära der Übergrößen war nicht von Dauer. Sie war eine Anomalie – ein von Mode und Marketing getriebener Umweg. In der Geschichte der Uhrmacherei waren 31–36 mm nicht klein. Sie waren Standard.

Jetzt, wo Tragbarkeit, Tradition und uhrmacherische Integrität stärker geschätzt werden, erleben kleine bis mittelgroße Uhren ein Comeback – nicht nur in Vintage-Kollektionen, sondern auch in Neuerscheinungen der angesehensten Maisons.

Ob Handaufzug, Automatik oder Quarzwerk: Eine kompakte Uhr spiegelt selbstbewusst getragen ein tieferes Verständnis für die Form wider. Sie ist nicht laut – sie ist kultiviert.

Entdecken Sie die Sammlung auf dumarko.com – wo Proportionen, Zweck und Herkunft noch immer eine Rolle spielen.